"Human Enhancement with creativity."

体験を豊かに世の中を滑らかに

経営者交流会 おすすめの全体像(要約)

読者の課題と本記事のゴール

経営者として事業を推進していく中で、次のような悩みを抱えていませんか。

- 「同じ立場で相談できる仲間がいない」 - 経営判断を相談できる相手が社内にいない

- 「新たなビジネスチャンスをどう見つければよいかわからない」 - 販路拡大や協業の機会を探している

- 「異業種の知見を自社に取り入れたい」 - 他業界の成功事例や最新動向を学びたい

- 「新規事業のパートナーを探している」 - 自社にないノウハウやリソースを持つ企業と連携したい

経営者交流会は、こうした課題を解決するための重要な場です。本記事では、経営者交流会の基礎知識から具体的な選び方、参加時のポイント、おすすめの交流会まで、実務に即した情報を網羅的に解説します。本記事を読むことで、自社の課題や目的に合った交流会を見つけ、有益な人脈と情報を得るための具体的なアクションを明確にすることができます。

経営者交流会 おすすめとは?基礎と仕組み

定義と背景

経営者交流会とは、企業経営者や事業責任者が集まり、情報交換や人脈構築を目的として定期的に開催されるイベントやコミュニティのことを指します。近年、デジタル化やグローバル化が進む中で、経営課題が複雑化・多様化しており、一社単独での解決が難しいケースが増えています。こうした背景から、他社の経営者と知見を共有し、協業やアライアンスの可能性を探る場として、経営者交流会が注目を集めています。交流会には、自治体や商工会議所が主催する公的なものから、民間企業や個人が運営するクローズドなコミュニティまで、多様な形態が存在します。

誰に向いているか

経営者交流会は、創業間もないスタートアップ経営者から、成長フェーズにある中小企業の代表、さらには事業拡大を模索する上場企業の役員まで、幅広い層に有益です。特に、「経営判断を相談できる相手が社内にいない」「業界の最新動向を直接聞きたい」「新規事業のパートナーを探している」といったニーズを持つ経営者にとって、交流会は有効な場となります。また、地方で事業を展開しており都市部の経営者とつながりたい方や、異業種との協業を視野に入れている方にも適しています。

効果を出すためのポイント

交流会で成果を上げるには、参加前に「何を得たいか」を明確にすることが重要です。漠然と参加するのではなく、「資金調達の相談相手を見つける」「マーケティング施策の事例を収集する」など、具体的な目標を設定しましょう。また、交流会は一度の参加で終わらせるのではなく、継続的に顔を出し、関係性を深めることで真価を発揮します。名刺交換だけで終わらせず、後日改めて連絡を取り、個別の面談や情報交換につなげる姿勢が求められます。さらに、自分が提供できる価値を整理しておくことで、Win-Winの関係を築きやすくなります。

経営者交流会 おすすめのメリット・デメリット

メリット:人脈・知見・機会の獲得

経営者交流会に参加する最大のメリットは、同じ経営者という立場で率直に意見交換できる人脈が得られることです。日常業務では接点のない異業種の経営者と出会うことで、自社にはない視点や成功事例を学べます。また、交流会をきっかけに協業やアライアンス、業務提携が生まれるケースも多く、新規事業の立ち上げや販路拡大の機会につながります。さらに、経営課題について率直に相談できる仲間ができることで、孤独感の解消やモチベーション維持にも寄与します。最新のビジネストレンドや補助金・助成金情報など、実務に直結する情報をいち早く入手できる点も見逃せません。

デメリット:時間・費用・質のばらつき

一方で、交流会には参加コストがかかる点に留意が必要です。参加費は無料のものから、年会費数十万円を要する会員制コミュニティまで幅広く、費用対効果を慎重に見極める必要があります。また、交流会への参加や事前準備、事後フォローには相応の時間を要するため、本業への影響も考慮しなければなりません。

さらに、交流会の質は「出会いの質」と「出会える範囲」の両面でピンキリであり、得られる成果が大きく異なります。参加者のレベルや運営方針の問題だけでなく、物理的に開催されるため、どうしてもアプローチできる相手が近場の人間に限定されてしまうのです。

名刺交換だけで終わる表面的な会もあれば、そもそも出会える母集団が限られているという課題もあります。この地理的な不利は、例えばAIフォーム営業が全国に広範囲でアプローチできることと比較すると、関係性を築く以前の大きな機会損失と言えるかもしれません。

🎯 今すぐAI営業革命を始めよう!

月額3.9万円からスタート!

※ クレジットカード不要・即日利用開始可能

効果を出すためのポイント

デメリットを最小化し、メリットを最大化するには、自社の課題や目的に合った交流会を選ぶことが不可欠です。参加前に主催者の実績や参加者層、過去の開催実績を確認し、自社のフェーズや業種に適しているかを見極めましょう。また、交流会で得た人脈を「名刺フォルダに眠らせる」のではなく、CRMツールなどで管理し、定期的にフォローアップすることで関係性を深めることができます。さらに、複数の交流会に分散参加するのではなく、少数の質の高い場に継続参加する方が、深い関係性と具体的な成果につながりやすい傾向があります。

経営者交流会 おすすめの成功事例

事例1:異業種連携による新サービス開発

企業概要

- A社: 東京のIT企業(従業員30名)

- B社: 愛知県の製造業(従業員50名)

マッチング前の課題

- A社: 製造業向けソリューションの実績を作りたいが、製造現場への理解が不足

- B社: 生産現場のデジタル化を進めたいが、社内にIT人材がいない

成果

あるIT企業の代表は、経営者交流会で出会った製造業の経営者と意気投合し、IoT技術を活用した生産管理システムの共同開発に至りました。交流会での何気ない会話から、製造現場のデジタル化に課題を抱えていることを知り、自社の技術を活用できる可能性に気づいたのです。その後、複数回の個別ミーティングを重ね、半年後には実証実験を開始。現在では他社への展開も進んでおり、双方にとって新たな収益源となっています。

成功の要因

- 双方の課題が明確で、相互補完的だった

- 交流会後も継続的に情報交換を行った

- 小規模な実証実験から始め、リスクを最小化した

- 成功事例として外部に発信し、さらなるビジネス機会を創出した

事例2:資金調達と経営アドバイザーの獲得

企業概要

- C社: スタートアップ企業(従業員5名、創業2年目)

成果

スタートアップを経営する30代の経営者は、投資家も参加する交流会に継続的に顔を出し、事業内容や成長戦略を丁寧に説明し続けました。その結果、ある投資家から「一度詳しく話を聞きたい」と声をかけられ、後日のピッチを経てシードラウンドでの出資を獲得。さらに、その投資家の紹介で業界の大手企業出身者がアドバイザーとして参画し、営業戦略の立案や人材採用の支援を受けられるようになりました。

成功の要因

- 継続的に同じ交流会に参加し、顔を覚えてもらった

- 事業内容を丁寧に説明し、成長戦略を明確に伝えた

- 投資家との信頼関係を地道に構築した

- 資金だけでなく、人材面でもサポートを得られた

事例3:地方企業が都市部市場へ進出

企業概要

- D社: 地方の製造業(従業員40名、年商5億円)

成果

地方で製造業を営む経営者は、東京で開催される経営者交流会に定期的に参加することで、都市部の販路開拓に成功しました。交流会で知り合った商社の経営者が自社製品に興味を示し、展示会への出展を提案。その展示会で大手小売チェーンのバイヤーと接点を持ち、取引が実現しました。地方企業にとって、都市部の人脈を構築する機会は限られていますが、交流会を活用することで、物理的な距離を超えたビジネス展開が可能になります。

成功の要因

- 都市部の交流会に定期的に参加し、人脈を構築した

- 自社製品の魅力を効果的にアピールした

- 展示会出展という具体的な機会につなげた

- 大手小売チェーンとの取引を実現した

経営者交流会 おすすめの比較ポイント(費用/機能/サポート)

費用面での比較

経営者交流会の参加費用は、形態によって大きく異なります。自治体や商工会議所が主催する交流会は無料~数千円程度で参加できることが多く、初めて交流会に参加する方にとってハードルが低いのが特徴です。一方、民間企業が運営する会員制コミュニティでは、月額数万円から年会費数十万円のものまで存在します。高額な会費を設定している交流会は、参加者の質を担保するための仕組みとして機能しており、経営規模や売上基準を設けているケースもあります。費用を比較する際は、単純な金額だけでなく、「参加頻度」「得られる情報の質」「人脈の広がり」などを総合的に評価することが重要です。

機能・コンテンツの比較

交流会によって提供される機能やコンテンツは多岐にわたります。単発のネットワーキングイベント形式のものもあれば、定期的な勉強会やセミナー、ワークショップを組み合わせたプログラムを提供する会もあります。また、オンラインコミュニティやSlackなどのチャットツールを併用し、日常的に情報交換できる環境を整えている交流会も増えています。さらに、マッチング支援や個別相談、専門家の紹介サービスなど、付加価値を提供するところもあります。自社のニーズに応じて、「人脈構築重視」「学び重視」「ビジネスマッチング重視」など、優先順位を明確にして選ぶとよいでしょう。

サポート体制の比較

交流会の運営体制やサポートの手厚さも、選定時の重要な判断材料です。主催者が積極的に参加者同士をつなぎ、マッチングをサポートしてくれる交流会は、受動的な参加でも一定の成果が得やすい傾向があります。また、参加後のフォローアップや、個別相談の機会が設けられているかも確認すべきポイントです。一部の交流会では、専属コーディネーターが参加者の課題をヒアリングし、適切な人物を紹介してくれるサービスを提供しています。さらに、過去参加者の実績や満足度、継続率なども、交流会の質を測る指標となります。主催者の信頼性や実績、参加者の声を事前に確認することで、ミスマッチを防ぐことができます。

経営者交流会 おすすめの始め方と導入ステップ

ステップ1:目的と優先順位の明確化

交流会への参加を検討する際、まず「何を達成したいのか」を具体的に言語化することが重要です。「資金調達の相談相手を見つける」「マーケティング施策の事例を収集する」「業務提携先を探す」など、できるだけ具体的な目標を設定しましょう。複数の目的がある場合は、優先順位をつけておくことで、交流会選びや当日の行動指針が明確になります。また、自社の現状や課題を整理し、どのような経営者と出会いたいかをイメージしておくと、交流会での会話がスムーズになります。

ステップ2:情報収集と交流会の選定

目的が明確になったら、自社に合った交流会を探します。Google検索やSNS、ビジネスイベントプラットフォーム(こくちーずプロ、Peatixなど)を活用して、開催情報を収集しましょう。また、既に交流会に参加している経営者仲間がいれば、紹介を依頼するのも有効です。選定時には、「参加者層」「開催頻度」「参加費用」「主催者の実績」「過去の開催レポート」などを確認し、自社の目的と合致しているかを見極めます。初めての場合は、複数の交流会に単発で参加し、雰囲気や参加者の質を比較検討するのも一案です。

ステップ3:事前準備と参加申し込み

参加する交流会が決まったら、事前準備を入念に行います。名刺は十分な枚数を用意し、自己紹介や事業内容を端的に説明できるよう練習しておきましょう。また、交流会のテーマや参加者リスト(公開されている場合)を事前に確認し、話したい相手や聞きたい内容をリストアップしておくと、当日の時間を有効活用できます。服装は交流会の性質に応じて選びますが、ビジネスカジュアルまたはスーツが無難です。オンライン開催の場合は、通信環境や背景、照明なども整えておきましょう。

ステップ4:当日の積極的な参加とフォローアップ

交流会当日は、受け身ではなく積極的に声をかける姿勢が重要です。初対面の相手には、自己紹介とともに「どのような課題を持っているか」「どんな情報を探しているか」を率直に伝えることで、有益な情報が集まりやすくなります。また、相手の話に真摯に耳を傾け、自分が提供できる価値があれば惜しまず共有することで、信頼関係の構築につながります。交流会終了後は、名刺交換した相手に速やかにお礼のメールを送り、改めて面談の機会を設けるなど、関係性を深める行動を取りましょう。

ステップ5:継続参加と関係性の深化

交流会で得た人脈を一過性のものにしないためには、継続的な参加と丁寧なフォローアップが欠かせません。同じ交流会に複数回参加することで、顔を覚えてもらいやすくなり、より深い話ができるようになります。また、交流会外でも、SNSでつながったり、定期的に情報共有したりすることで、関係性を維持・発展させることができます。さらに、自社でセミナーやイベントを開催する際には、交流会で知り合った方を招待するなど、双方向のコミュニケーションを心がけることで、長期的なビジネスパートナーシップに発展する可能性が高まります。

失敗しないための注意点

注意点1:目的なき参加の回避

経営者交流会で最もよくある失敗は、明確な目的を持たずに参加してしまうことです。「とりあえず人脈を広げたい」という漠然とした動機では、交流会で誰と話すべきか判断できず、結果として名刺交換だけで終わってしまいがちです。参加前に「今月中に3社の協業候補を見つける」「マーケティング施策の成功事例を5つ収集する」など、具体的かつ測定可能な目標を設定することで、交流会での行動が明確になり、成果につながりやすくなります。

注意点2:一方的な売り込みの禁止

交流会は営業の場ではありません。初対面で一方的に自社サービスを売り込む行為は、相手に不快感を与え、信頼関係の構築を妨げます。まずは相手の課題やニーズを理解することに集中し、自社が貢献できる領域があれば、後日改めて提案する姿勢が望ましいでしょう。交流会では「与える」姿勢を優先し、自分が持っている情報やノウハウを惜しまず共有することで、長期的な信頼関係が築かれ、結果としてビジネスにつながります。

注意点3:フォローアップの徹底

交流会で名刺交換した相手に対し、事後フォローを怠ると、せっかくの出会いが無駄になってしまいます。交流会終了後、遅くとも翌営業日中には、お礼のメールや連絡を入れるようにしましょう。その際、「どのような話題で盛り上がったか」「どんな共通点があったか」を具体的に記載することで、相手の記憶に残りやすくなります。また、すぐにビジネスにつながらなくても、定期的に情報提供や近況報告を行うことで、中長期的な関係性を維持することができます。CRMツールや名刺管理アプリを活用し、フォロー漏れを防ぐ仕組みを整えておくことも有効です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 経営者交流会にはどのような服装で参加すればよいですか?

A. 交流会の性質や主催者によって適切な服装は異なりますが、基本的にはビジネスカジュアルまたはスーツが無難です。金融機関や大手企業主催の交流会ではスーツが推奨される一方、スタートアップやクリエイティブ系の交流会ではビジネスカジュアルでも問題ないケースが多いです。不安な場合は、事前に主催者に確認するか、過去の開催レポートで参加者の服装を確認するとよいでしょう。第一印象は重要ですので、清潔感のある服装を心がけることが大切です。

Q2. 初めて参加する交流会で、どのように人脈を広げればよいですか?

A. 初参加の場合、まずは主催者やファシリテーターに積極的に話しかけ、「初めてなので、どのように参加すればよいか」を相談してみましょう。主催者が他の参加者を紹介してくれることもあります。また、少人数のグループディスカッションやワークショップがある場合は、積極的に発言し、自分の存在をアピールすることが重要です。名刺交換の際は、相手の話に関心を持ち、「なぜその事業を始めたのか」「今後の展望は何か」など、深掘りする質問を投げかけることで、印象に残りやすくなります。

Q3. 経営者交流会に参加しても成果が出ない場合、どう改善すればよいですか?

A. 成果が出ない場合、まず「参加している交流会が自社の目的に合っているか」を見直しましょう。参加者層や交流会のテーマが自社のニーズとずれている可能性があります。また、参加頻度が少ない場合、関係性が深まらず成果につながりにくいため、継続的な参加を検討してください。さらに、名刺交換後のフォローアップが不十分な場合、せっかくの出会いが活かされていない可能性があります。交流会で得た名刺を定期的に見返し、改めて連絡を取ることで、新たな展開が生まれることもあります。

Q4. オンライン開催とオフライン開催、どちらの交流会がおすすめですか?

A. それぞれにメリット・デメリットがあります。オンライン交流会は、移動時間や交通費がかからず、全国どこからでも参加できる利便性があります。一方、対面のオフライン交流会は、非言語コミュニケーションや雑談を通じて、より深い関係性を築きやすい特徴があります。初めて交流会に参加する場合や、遠方の交流会に興味がある場合はオンラインから始め、関係性を深めたい相手がいる場合はオフラインにも参加する、といったハイブリッドな活用がおすすめです。

Q5. 経営者交流会での名刺交換後、どのタイミングでフォローアップすればよいですか?

A. 交流会終了後、できるだけ早くフォローアップすることが重要です。理想的には、交流会当日の夜または翌営業日中にお礼のメールを送るとよいでしょう。早いタイミングでのフォローは、相手の記憶に残りやすく、返信率も高まります。メールには、「どのような話題で盛り上がったか」「今後どのように協力できそうか」など、具体的な内容を盛り込むことで、単なる定型文ではない誠意が伝わります。さらに、個別面談や情報交換の提案を添えると、次のアクションにつながりやすくなります。

Q6. 交流会で得た人脈を、長期的にどう維持すればよいですか?

A. 長期的な人脈維持には、定期的なコミュニケーションが不可欠です。四半期に一度程度、近況報告や有益な情報提供を行うことで、関係性を維持できます。また、自社でセミナーやイベントを開催する際に招待したり、SNSで相手の投稿に反応したりするなど、接点を持ち続ける工夫が必要です。さらに、ビジネスに直結しない雑談やプライベートな話題も大切にすることで、信頼関係が深まります。CRMツールや名刺管理アプリで、次回連絡日をリマインド設定しておくと、フォロー漏れを防げます。

Q7. 経営者交流会に参加する際、事前に準備しておくべきことは何ですか?

A. 事前準備として、まず自己紹介や事業内容を30秒~1分程度で端的に説明できるよう練習しておきましょう。また、自社の課題や探している情報を明確にし、交流会で聞きたいことをリストアップしておくと、時間を有効活用できます。名刺は十分な枚数を用意し、可能であれば参加者リストを事前に確認して、話したい相手をピックアップしておくことも有効です。さらに、交流会のテーマや主催者の背景を調べておくことで、当日の会話がスムーズになります。

Q8. 地方在住でも都市部の経営者交流会に参加する価値はありますか?

A. 大いにあります。都市部の交流会には、大手企業の経営者や投資家、メディア関係者など、地方では出会いにくい人材が参加していることが多く、販路拡大や資金調達、メディア露出のチャンスにつながります。また、最新のビジネストレンドや技術動向に触れる機会も豊富です。オンライン開催の交流会を活用すれば、移動コストを抑えつつ都市部の人脈にアクセスできます。さらに、定期的にオフラインの交流会にも参加することで、より深い関係性を築くことができます。

ビジネスにつながる交流会のおすすめ13選

1. AKEY会|1時間でさまざまな経営者と出会える

- 参加者層: 売上1億円以上の経営者が中心

- 開催形式: オンライン・オフライン双方

- 参加費: 比較的リーズナブル

- おすすめポイント: 1時間という短時間で効率的に多様な経営者と出会える

AKEY会は、1時間という短時間で多様な経営者と効率的に出会える交流会として人気を集めています。全国どこからでも参加可能で、初めて経営者交流会に参加する方にもおすすめです。定期的に開催されているため、継続参加することで関係性を深めやすいのも特徴です。

2. KOBUSHI MARKETING合同会社|マーケターやクリエイターの交流会が豊富

- 参加者層: マーケター、クリエイター、若手経営者、スタートアップ

- 拠点: 渋谷

- 特徴: KOBUSHI BEERなどカジュアルな交流会も定期開催

- おすすめポイント: デジタルマーケティングやコンテンツ制作の情報交換に最適

KOBUSHI MARKETINGは、マーケティングやクリエイティブ分野に強みを持つ交流会を多数開催しています。リラックスした雰囲気の中でビジネスの話ができる点が魅力で、新しいビジネスアイデアに触れる機会が豊富です。

3. ExecBridge|全経営者向けの総合コミュニティ

- 参加者層: 業種・規模が多様な経営者

- サービス: 定期交流会、セミナー、オンライン情報交換、専門家紹介、個別相談

- おすすめポイント: 幅広いネットワーク構築と実務的サポートが充実

ExecBridgeは、経営者向けの総合的なコミュニティサロンとして、定期的な交流会やセミナー、オンラインでの情報交換を提供しています。長期的な関係構築を重視する経営者に適したコミュニティです。

4. SAMURAI CEO|日本の未来を担う若手経営者の交流会

- 参加者層: 20代~40代の若手経営者

- 雰囲気: エネルギッシュで成長志向が高い

- イベント: 定期的なピッチイベント、ワークショップ

- おすすめポイント: イノベーティブな協業やアイデア交換

SAMURAI CEOは、新しいビジネスモデルや技術に関心を持つ経営者が集まります。スタートアップや急成長企業の経営者にとって、刺激的な出会いの場となるでしょう。

5. 株式会社AI SWORD(CXOランチ会)|売上1億円以上のCXOとつながれる

- 参加条件: 売上1億円以上の企業のCXO限定

- 開催形式: ランチ会

- おすすめポイント: 参加者の質が高く、具体的なビジネス提携・協業の話が進みやすい

AI SWORDが主催するCXOランチ会は、ランチという比較的カジュアルな設定でありながら、実務的な議論ができる点が魅力です。同レベルの経営者と出会いたい方に適しています。

6. CLIPTOKYO|異業種交流会や経営者・決裁者と出会える

- 拠点: 東京

- 参加者層: 大手企業の決裁者も含む異業種経営者

- おすすめポイント: BtoB取引の機会、業種を超えた交流、ネットワーキング重視

CLIPTOKYOは、東京を拠点に異業種交流会や経営者向けイベントを定期開催しています。新たなビジネスアイデアや協業のきっかけをつかみやすい環境があります。

7. 商工会議所・商工会主催の経営者イベント

- 参加費: 無料または低額

- 特徴: 地域密着型、補助金・助成金情報が豊富

- おすすめポイント: 地元企業との連携、地域の経営者ネットワーク構築

全国各地の商工会議所や商工会が主催する経営者向けイベントです。定期的に開催されているため、継続参加することで地域の経営者ネットワークを構築できます。

8. 金融機関主催の経営者イベント

- 主催: 銀行、信用金庫など

- 参加者層: 財務状況が一定水準以上の企業

- テーマ: 資金調達、事業承継、M&A

- おすすめポイント: 信頼性の高い人脈構築、専門的な知識習得

銀行や信用金庫などの金融機関が主催する経営者向けセミナーや交流会です。取引金融機関が主催する場合、優先的に案内が来ることもあります。

9. Doomo|東京で定期開催中のビジネス交流会

- 拠点: 東京中心

- イベント種類: 若手経営者交流会、フリーランス交流会、Webクリエイター交流会など

- 開催形式: オンライン・オフライン両方

- おすすめポイント: テーマ別で選べる、参加費が手頃、気軽に参加可能

Doomoは、東京を中心にビジネス交流会を定期的に開催しているプラットフォームです。自社のニーズに合った交流会を選べます。

10. こくちーずプロ|全国の経営者交流会イベントを検索

- タイプ: イベント検索プラットフォーム

- 検索機能: 地域、テーマ、開催日で絞り込み可能

- おすすめポイント: 民間・個人主催の多様なイベント、ニッチなテーマも発見可能

こくちーずプロは、全国各地で開催される経営者交流会やセミナーを検索できるプラットフォームです。まずはこくちーずプロで情報収集し、興味のある交流会に単発参加してみるのもよいでしょう。

11. 自治体主催の経営者イベント

- 主催: 都道府県、市区町村

- 参加費: 無料または低額

- 目的: 地域経済の活性化、創業支援

- おすすめポイント: 地域企業との連携、自治体の支援制度・補助金情報

都道府県や市区町村などの自治体が主催する経営者向けイベントです。定期的にチェックして、有益なイベントには積極的に参加しましょう。

12. 株式会社Rooters|20代~30代の若手経営者コミュニティ

- 参加者層: 20代~30代の若手経営者

- 雰囲気: カジュアルで率直な意見交換が可能

- サービス: メンター制度、勉強会

- おすすめポイント: 同世代の経営者と切磋琢磨、スタートアップフェーズの課題共有

Rootersは、20代~30代の若手経営者を対象とした交流会やコミュニティ運営を行っています。経営スキルの向上にもつながります。

13. WEB300 Community For Business|ハイレベルなAIコミュニティ

- 参加者層: AI技術・DXに関心の高い経営者

- テーマ: 最新テクノロジートレンド、活用事例

- 特徴: ハイレベルな議論、オンラインコミュニティ充実

- おすすめポイント: IT企業・DX化検討企業に有益、日常的な情報交換

WEB300は、AI技術やデジタルトランスフォーメーションに関心の高い経営者が集まるコミュニティです。既存事業のDX化を検討している経営者にとっても、有益な知見が得られます。

ビジネスにつながる交流会に参加するときの服装は?

基本はビジネスカジュアルまたはスーツ

ビジネス交流会に参加する際の服装は、基本的にビジネスカジュアルまたはスーツが推奨されます。第一印象は数秒で決まると言われており、清潔感のある服装は信頼感を与える重要な要素です。特に、金融機関や大手企業主催の交流会、公的機関が関わるイベントでは、スーツが無難です。一方、スタートアップやクリエイティブ系の交流会では、ビジネスカジュアル(ジャケット+チノパンなど)でも問題ないケースが多いです。

主催者や参加者層に合わせた選択を

交流会の性質や参加者層によって、適切な服装は変わります。事前に主催者のウェブサイトや過去の開催レポート、SNSの投稿などをチェックし、どのような雰囲気のイベントかを把握しておきましょう。また、不安な場合は主催者に直接問い合わせるのも一つの方法です。「過度にフォーマル」「過度にカジュアル」のどちらも浮いてしまう可能性があるため、バランスを意識することが大切です。

清潔感と誠実さを重視

どのような服装を選ぶにしても、清潔感と誠実さを感じさせることが最も重要です。シワや汚れのない服、磨かれた靴、整えられた髪型など、細部にまで気を配ることで、相手に好印象を与えられます。また、派手すぎるアクセサリーや香水は避け、控えめで上品な印象を心がけましょう。服装は自己表現の一つですが、交流会ではビジネスパートナーとしての信頼性を伝えることが優先されます。

ビジネスにつながる交流会に参加するときの5つのポイント

ポイント1:具体的な目標を持って参加する

交流会で成果を上げるには、「今日は3人の経営者と名刺交換し、後日アポイントを取る」「マーケティング施策の成功事例を2つ聞き出す」など、具体的かつ測定可能な目標を設定することが重要です。漠然と参加するのではなく、達成すべき成果を明確にすることで、行動が具体化し、時間を有効活用できます。

ポイント2:相手に関心を持ち、傾聴する姿勢を示す

交流会では、自分の話ばかりするのではなく、相手の話に真摯に耳を傾けることが信頼関係構築の第一歩です。相手の事業内容や課題、今後の展望について深掘りする質問を投げかけることで、「この人は自分に関心を持ってくれている」と感じてもらえます。また、相手の話から自社が貢献できるポイントを見つけ出すことで、具体的な協業の可能性が見えてきます。

ポイント3:自己紹介を簡潔かつ印象的に行う

限られた時間の中で自分を覚えてもらうには、簡潔で印象的な自己紹介が不可欠です。「何をしている会社か」「どのような価値を提供しているか」「どんな課題を解決できるか」を30秒~1分程度で伝えられるよう、事前に練習しておきましょう。専門用語を避け、誰にでもわかる言葉で説明することも重要です。

ポイント4:名刺交換後のフォローアップを徹底する

交流会での出会いを成果につなげるには、事後フォローが最も重要です。交流会終了後、できるだけ早く(理想は翌営業日中)にお礼のメールを送り、改めて面談の機会を提案しましょう。その際、交流会でどのような話をしたかを具体的に記載することで、相手の記憶に残りやすくなります。また、CRMツールや名刺管理アプリでフォロー状況を管理し、定期的に連絡を取り続けることが、長期的な関係構築につながります。

ポイント5:ギブファーストの精神で臨む

交流会では、「何かもらおう」という姿勢ではなく、「自分が提供できる価値は何か」を考えることが重要です。自分が持っている情報やノウハウ、人脈を惜しまず共有することで、相手からの信頼を得やすくなります。結果として、相手からも有益な情報や協力を得られる好循環が生まれます。ギブファーストの精神は、長期的なビジネス関係の基盤となります。

ビジネスにつながる交流会に参加する3つのメリット

メリット1:同じ立場の経営者との人脈構築

経営者は孤独な立場であり、社内では相談しにくい経営判断や悩みを抱えることが少なくありません。交流会に参加することで、同じ立場の経営者と出会い、率直に意見交換できる仲間を得られます。異なる業種や規模の経営者と話すことで、自社にはない視点や解決策を知ることができ、経営判断の質が向上します。また、成功体験や失敗談を共有し合うことで、自社の課題解決のヒントが得られることもあります。

メリット2:新たなビジネスチャンスの発見

交流会は、新規事業の立ち上げや協業、業務提携のきっかけとなる出会いの場です。自社だけでは実現できなかったアイデアが、他社の技術やノウハウと組み合わさることで具体化するケースは少なくありません。また、交流会で知り合った経営者から、新たな顧客や取引先を紹介してもらえることもあります。ビジネスチャンスは、予期しない出会いから生まれることが多く、交流会はその可能性を広げる有効な手段です。

メリット3:最新のビジネストレンドや実務知識の習得

交流会では、参加者同士の情報交換を通じて、最新のビジネストレンドや業界動向、成功事例を学ぶことができます。特に、異業種の経営者と話すことで、自社の業界では当たり前でも他業界では新しい手法や考え方に触れられます。また、補助金や助成金、税制優遇などの制度情報や、採用・育成のノウハウなど、実務に直結する知識を得られる機会も豊富です。こうした情報は、経営の質を高め、競争優位性を築く上で重要な資産となります。

まとめ:ビジネスにつながる交流会に参加して事業を成長させよう

経営者交流会は、単なる名刺交換の場ではなく、事業成長を加速させる重要な機会です。本記事で解説したように、明確な目的を持ち、自社に合った交流会を選び、事前準備と事後フォローを徹底することで、人脈構築やビジネスチャンスの獲得、最新情報の収集といった具体的な成果につながります。

今すぐ始める3つのアクション

- 自社の課題と目的を明確にする - 「何のために交流会に参加するのか」を具体的に言語化しましょう。資金調達、協業先の発掘、マーケティング施策の情報収集など、達成したい目標を明確にすることで、参加すべき交流会が見えてきます。

- 情報収集と初回参加を実行する - 本記事で紹介した交流会や、こくちーずプロなどのプラットフォームを活用して、自社に合いそうな交流会を3つリストアップし、まずは1つに参加してみましょう。実際に参加することで、交流会の雰囲気や参加者層を肌で感じることができます。

- 継続参加とフォローアップの仕組みを作る - 一度の参加で終わらせず、継続的に交流会に顔を出すスケジュールを組みましょう。また、名刺管理アプリやCRMツールを導入し、交流会で出会った方への定期的なフォローアップを習慣化することで、人脈が資産として蓄積されていきます。

経営者交流会を活用することで実現する未来

- 同じ立場の経営者と率直に意見交換できる仲間が見つかる

- 新たなビジネスチャンスや協業の機会が生まれる

- 最新のビジネストレンドや実務知識を習得できる

- 事業成長を加速させるパートナーシップが構築できる

経営者交流会は、参加するだけでは成果につながりません。しかし、明確な目的と戦略を持って臨めば、事業成長を支える強力な武器となります。本記事を参考に、ぜひ今日から一歩を踏み出してください。

フォーム営業AIツールの「リードダイナミクス」の特徴

問い合わせフォーム営業AIツール「リードダイナミクス」とは

リードダイナミクスはエンド開拓のための革新的なAIツールです。このツールは以下の特徴を備えています。

エンド開拓を効率化するには同時刻に数千件、予約送信ができるAI搭載のSaasをお使いください。

前述の通りですが、できるだけ午前中にまとまった件数を送信することでアポ獲得率を高めます。 一気に1000社送るのは到底、人の力では難しいですし、もし送信担当の方が病気などで会社を欠席した場合は送信できません。 予約送信を活用しAIに任せる事で、送信担当が寝坊しても欠席しても定刻になれば送信処理が自動で開始されます。

それを実現できるのがフォームマーケティング自動化ツールの「リードダイナミクス」です

リードダイナミクスの特徴 【国内トップクラスの送信スピード、送信成功率を誇ります。】

https://lead-dynamics.com/■RPAではなく機械学習を施したAIがターゲット企業のお問い合わせフォームを検知し、 記入から送信まで全自動で実行可能。

■作業時間約3分で1000件アプローチ(予約機能を使えば一度に7,000件アプローチが可能です)

■1日の送信上限なし。プラン内の件数であれば何件でも送信可能です。

■SPA(シングルページアプリケーション)で構築されている為、滑らかに動く快適なUIになっており、 送信処理も全てクラウドで行う為、PCに負荷がかかりません。

■送信成功率 約50〜80%(弊社調査による)。

■機械学習を施したAIが送信するため日々送信成功率は向上していきます。

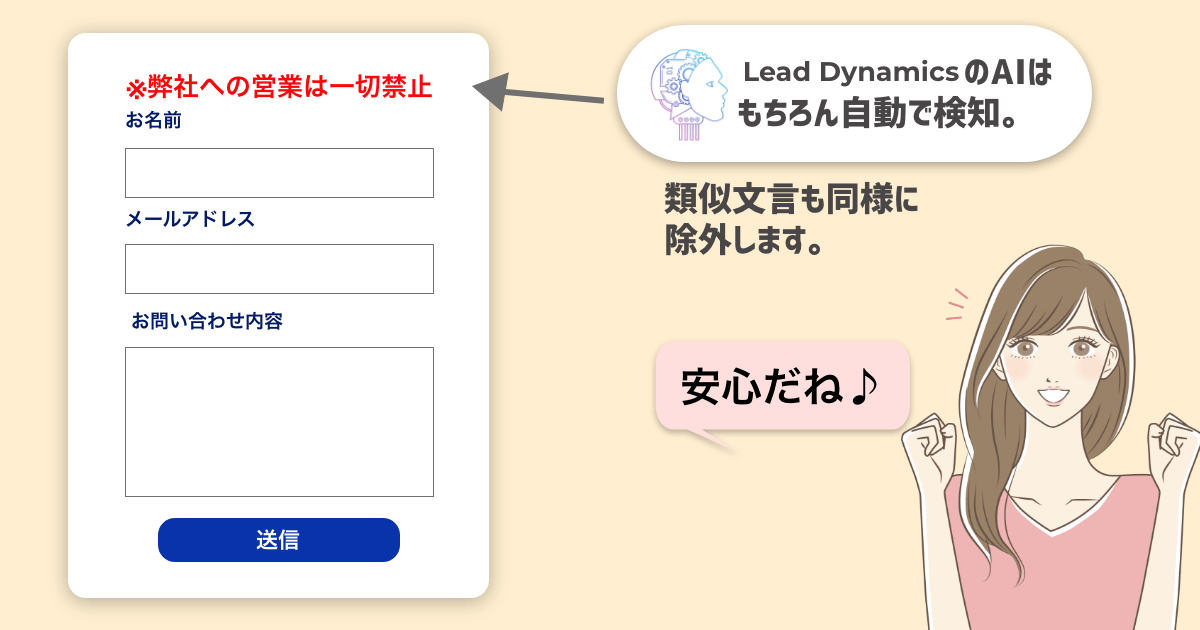

■フォーム付近の営業NG文言を自動検知し除外。1週間以内に送信している企業に送る際は注意喚起(アラート表示)

■送信失敗は送信可能件数から差し引かれません (選択されたプランの料金はいただきますが、 システム上は送信失敗は送信可能件数から差し引かれません)。

■送信できなかった場合の理由を送信結果の詳細に明記。

※詳しくは、サービスサイトをご覧ください。

人力で1000件送ろうと思うと大変ですよね? その必要はありません。AIが全て作業を代行してくれます。

送信成功率 約50%〜80%

様々なお問い合わせフォームを学習

RPAではなく弊社Saasには機械学習を施したAIが搭載されております。

その為高い送信成功率が特徴です。

日々AIが様々な形式のフォームを学習しておりますので今後更に送信成功率は上昇します。

国内複数のお問い合わせフォームを学習させたデータや、NGワード等の検出をデフォルトで提供することで、モラルを保ちつつ学習データを駆使し様々なレパートリーのお問い合わせフォームに送信する事が可能です。

※本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証致しません。※送信成功率は、自社調べでありシステムエラーによりブラウザの起動失敗、お問い合わせページが特定・アクセスできない、プライバシーが保護されない、キャプチャで保護されたページ、入力失敗、送信・確認ボタンの特定・クリックができない、送信先に起因、関連する予期せぬエラーを除いて算出。

営業禁止は自動除外

フォーム付近に営業禁止文言がある場合、送信除外

フォーム付近に「営業はご遠慮ください」などの文言が明記されている場合、類似文言含めAIが自動で検知し送信除外しております。

何度も同じ会社に送らないように、注意喚起

同じ企業に何回も送られないように送信しようとしたリストに直近1週間以内に送信された企業が含めれている場合は注意喚起のアラートが表示されます。

システマチックにNGリストを管理できる為、ヒューマンエラーを未然に防ぐ事ができます。

NGリストに登録されている企業様は送信除外

SaaSにNGリストを登録できる為、NGリストに登録しておけば今後一切その企業には送らない設定が可能です。 すでにお取引がある企業様などをNGリストに登録しておくと事前にリスト被りを防げます。また、何名かでリードダイナミクスを利用する際もNGリストが一元管理されているのでチームで送る際はとても便利です。

問い合わせフォーム自動送信AIツール導入企業様の声

実際に問い合わせフォーム自動送信AIツールの「リードダイナミクス」を導入していただいた企業様にインタビューを行ってみました。

問い合わせフォーム自動送信AIツールのまとめと今後の展望

2023年は、AI技術の進化とビジネス環境の変化により、リード獲得の方法にも大きな動きが見られました。この記事を通して、私たちは多くのリード獲得AIツールの紹介やその利点、さらには選定のポイントや実際の導入事例などを深く掘り下げてきました。それでは、2023年のリード獲得AIツールの動向と、法人営業担当者への最終的なアドバイスについて見てみましょう。

2023年のリード獲得AIツールの動向

今年は、データ分析の高度化や自動化の拡大により、多くの企業がリード獲得の効率を大きく向上させることができました。特に、AIツールを活用することで、ターゲットとなる顧客の特定や接触方法の最適化など、従来の方法では考えられなかったアプローチが可能となりました。これにより、より質の高いリードを短時間で獲得することができるようになり、競争優位性を持つ企業が増えてきました。

法人営業担当者への最終的なアドバイス

最後に、法人営業担当者の皆さんへのアドバイスとして、以下の3つのポイントを心に留めておくことをおすすめします。

- ニーズの特定: どのようなリードを獲得したいのか、具体的なニーズを明確にすることが最も重要です。その上で、適切なAIツールを選定することができます。

- 継続的な学習: AIツールの導入は、一度きりのものではありません。市場や技術の変化に合わせて、ツールの更新や改善を継続的に行うことが必要です。

- 効果測定: AIツールの導入後、定期的にその効果を測定し、必要に応じて改善策を検討することで、より高いリード獲得効果を実現できます。

このように、2023年のリード獲得AIツールの導入と活用には、多くのポイントが考慮されるべきです。しかし、それに見合うだけの大きなメリットが期待できるのも事実です。今後も技術の進化とともに、新しいリード獲得の方法を積極的に取り入れ、ビジネスの成功を追求していきましょう。

ContactUs

導入をご希望の方はこちらからお問い合わせください

貴社サービスの成長をLeadDynamicsが支援致します。