"Human Enhancement with creativity."

体験を豊かに世の中を滑らかに

スポンサー営業とは?

スポンサー営業は、スポーツチームの収益基盤を支える重要な営業活動です。単なる広告販売ではなく、企業のマーケティング課題を理解し、スポーツという資産を活用した課題解決型の提案を行う役割を担います。本記事では、スポンサー営業を成功させるための実践的な手法を5つの切り口で解説し、Jリーグ・Bリーグの成功事例も紹介します。

スポンサー営業の定義と役割

スポンサー営業とは、スポーツチームやイベント主催者が、企業に対して広告枠や協賛メニューを提案し、スポンサーシップ契約を獲得する営業活動を指します。この営業は単なる広告販売ではなく、企業のマーケティング課題を理解し、スポーツという資産を活用した課題解決型の提案を行う役割を担います。たとえば、地域密着型のサッカークラブであれば、地元企業の認知度向上や採用ブランディングといった経営課題に対し、試合会場での露出やSNS連携など複数の施策を組み合わせた提案を行います。スポンサー営業は、企業とスポーツチームの双方にメリットをもたらすマッチングを実現する、ビジネス開発の側面を持つ職種といえます。

スポーツチームにとっての重要性

スポーツチームの収益構造において、スポンサー収入は極めて重要な位置を占めます。Jリーグやプロ野球などのプロスポーツでは、チーム収入の30〜50%をスポンサー収入が占めるケースも珍しくありません。特に、入場料収入が不安定なチームや、放映権収入の少ない競技では、スポンサー営業の成否がチーム経営を左右します。また、スポンサー企業との関係は単年契約で終わるものではなく、継続的なパートナーシップを構築することで、安定的な収益基盤を確立できます。さらに、スポンサー企業との協業により、イベント企画やファンサービスの充実など、チーム価値を高める副次的な効果も期待できます。このため、スポンサー営業の強化は、チームの持続可能な成長戦略において不可欠な要素となっています。

企業側のスポンサーシップ目的

企業がスポーツチームのスポンサーになる目的は多岐にわたります。最も一般的なのは、ブランド認知の向上です。試合会場やユニフォームへのロゴ露出により、ファン層への視覚的訴求が可能になります。また、地域貢献やCSR活動の一環として、地元スポーツチームを支援する企業も増えています。これにより、企業イメージの向上や採用活動での差別化につながります。さらに、スポーツイベントを活用した顧客接待や、社員のエンゲージメント向上を目的とするケースもあります。近年では、SDGs推進やダイバーシティ施策の一環として、女子スポーツや障がい者スポーツへのスポンサーシップも注目されています。企業の目的を正確に理解し、それに応じた提案を行うことが、スポンサー営業成功の鍵となります。

本記事で学べること

本記事では、スポンサー営業を成功させるための実践的な手法を、5つの切り口で解説します。まず、スポンサー営業の基本的な流れを理解したうえで、おすすめの営業手法として、フォーム営業、マッチングサービス、紹介営業、イベント活用、SNS発信の5つを詳しく紹介します。また、成功事例としてJリーグやBリーグの実例を取り上げ、具体的なノウハウを共有します。さらに、営業活動における注意点や、AIツールを活用した効率化の方法についても触れます。この記事を読むことで、スポンサー営業の全体像を把握し、自チームに適した営業戦略を構築するための知識とヒントを得られます。

スポンサー営業が新規開拓を行う必要性

既存スポンサーだけに依存するリスク

既存スポンサーとの関係維持は重要ですが、それだけに依存することは大きなリスクを伴います。企業の経営状況や方針転換により、突然スポンサー契約が終了するケースは少なくありません。特に、景気悪化や業績不振が発生した際、広告宣伝費は真っ先に削減対象となります。実際、コロナ禍では多くのスポーツチームが、既存スポンサーの契約終了や減額により、収益が大幅に減少しました。また、特定の業種や企業に収益が偏っている場合、その業界全体が低迷すると、チーム経営に深刻な影響を及ぼします。

こうしたリスクを回避するには、常に新規スポンサーの開拓を継続し、収益源を分散させることが不可欠です。新規開拓は、既存スポンサーとの関係が良好な時期こそ、積極的に取り組むべき活動といえます。受託開発営業などの他業種でも同様の考え方が重要視されています。

新規開拓によるチーム収益の安定化

新規スポンサーの獲得は、チーム収益の安定化に直結します。スポンサー企業が増えることで、1社あたりの依存度が下がり、リスクが分散されます。また、新規スポンサーとの契約により、既存スポンサーとの交渉力も高まります。たとえば、「他社も協賛している人気チーム」というポジションを確立できれば、既存スポンサーの継続率向上や、契約金額の増額交渉が有利に進む可能性があります。

さらに、新規スポンサーの開拓を通じて、これまで接点のなかった業種や企業規模の層に営業活動を広げることで、新たな収益機会を発見できます。特に、地域の中小企業や、スポーツマーケティングに初めて取り組む企業は、大手企業と比べて契約ハードルが低く、継続率も高い傾向にあります。

スポンサー企業の多様化メリット

スポンサー企業の業種や規模を多様化することで、チームの安定性が増すだけでなく、新たなビジネスチャンスも生まれます。たとえば、IT企業がスポンサーになれば、デジタルマーケティングやファンエンゲージメント施策で協業できる可能性があります。また、飲食業や小売業がスポンサーになれば、試合会場での物販やプロモーション企画が実現します。

このように、スポンサー企業の多様化は、チームの事業拡大や新サービス開発の起点となります。さらに、異なる業種のスポンサー企業同士をつなぐことで、新たなビジネスマッチングが生まれ、チームが地域経済のハブとしての役割を果たすこともできます。こうした副次的な価値創出は、スポンサー営業の成果を最大化する重要な視点です。

スポンサー営業の流れ

ターゲット企業の選定とリスト作成

スポンサー営業の第一歩は、ターゲット企業の選定です。闇雲にアプローチするのではなく、自チームのファン層や地域特性に合った企業をリストアップすることが重要です。たとえば、地域密着型のチームであれば、本社や支店が商圏内にある企業、地域貢献に積極的な企業を優先的にターゲットにします。また、チームのファン属性(年齢層、性別、職業など)を分析し、そのファン層にリーチしたい企業を選定することも効果的です。

リスト作成の際は、企業の規模、業種、過去のスポーツスポンサー実績、経営方針などの情報を整理し、優先順位をつけます。このリスト作成の精度が、その後の営業活動の効率を大きく左右します。

アプローチ方法の選択

ターゲット企業が決まったら、最適なアプローチ方法を選択します。主な選択肢としては、フォーム営業・メール営業、電話営業、紹介営業、イベントでの直接接触などがあります。企業規模や業種によって、反応しやすいアプローチ方法は異なります。

たとえば、中小企業であれば電話や紹介営業が有効ですが、大手企業の場合は、公式の問い合わせフォームを通じた初回接触の方が、スムーズに担当部署へつながる可能性があります。フォーム営業の具体的な手法については、別記事でも詳しく解説しています。また、複数のアプローチ方法を組み合わせることで、接触確率を高めることもできます。たとえば、フォーム営業で初回接触を行い、反応がなければ電話でフォローする、といった流れです。

初回商談の進め方

初回商談では、企業のニーズを引き出すことに重点を置きます。いきなりスポンサーメニューを提示するのではなく、まずは企業が抱えるマーケティング課題や経営課題をヒアリングします。たとえば、「どのような顧客層にリーチしたいか」「認知度向上と売上向上のどちらを優先するか」「地域貢献やCSR活動に関心があるか」といった質問を通じて、企業の本質的なニーズを把握します。

その上で、自チームのファン層やメディア露出実績を提示し、企業の課題解決にどう貢献できるかを説明します。初回商談では、契約のクロージングよりも、信頼関係の構築と次回アポイントの獲得を目標とするのが現実的です。

提案資料の作成ポイント

提案資料は、企業の課題解決に焦点を当てた内容にすることが重要です。単にスポンサーメニューの価格表を並べるのではなく、「このメニューを選ぶことで、貴社のどの課題が解決されるか」を明確に示します。

たとえば、ユニフォームスポンサーであれば、試合中継での露出回数やSNSでのリーチ数を具体的な数値で示し、認知度向上の効果を定量的に説明します。また、他社のスポンサー事例や、過去の成功データを盛り込むことで、提案の信頼性を高めます。さらに、企業の予算に応じた複数のプランを用意し、選択肢を提示することで、商談の前進を促します。

クロージングとフォローアップ

商談が進んだら、適切なタイミングでクロージングを行います。ただし、強引な契約締結は逆効果になるため、企業の意思決定プロセスを尊重しながら、次のステップを明確にすることが重要です。たとえば、「社内稟議に必要な追加資料があればご提供します」「次回は具体的な契約内容を詰めましょう」といった形で、企業側の動きを促します。

契約成立後も、フォローアップを怠ってはいけません。定期的に効果測定のレポートを提出し、スポンサー効果を可視化することで、次年度の契約継続率が高まります。また、スポンサー企業との良好な関係は、他企業への紹介や、契約金額の増額につながる可能性もあります。フォローアップは、スポンサー営業の最終工程であり、次の営業サイクルの起点でもあります。

スポンサー営業のおすすめ手法5選

1. フォーム営業・メール営業の活用

フォーム営業は、企業の公式Webサイトにある問い合わせフォームを通じてアプローチする手法で、低コストかつ効率的に多数の企業へ接触できます。特に、大手企業や、電話営業を受け付けていない企業に対しては、フォーム営業が唯一の接触手段となる場合もあります。

成功のポイントは、フォームの項目に合わせた簡潔なメッセージを作成し、スポンサーメリットを端的に伝えることです。たとえば、「地域密着型Jリーグクラブとして、貴社の地域貢献活動を支援するパートナーシップをご提案させてください」といった形で、企業の関心を引く文章を工夫します。

また、AIツールを活用すれば、フォーム営業の文面を自動生成し、送信作業を効率化することも可能です。一斉送信ではなく、企業ごとにカスタマイズしたメッセージを送ることで、反応率を高めることができます。

導入成功事例でわかる!AIフォーム営業の実力とは?

アポどりAIツールの魅力は、機能や理論だけでは伝わりにくいものです。そこでここでは、実際にAI営業ツール「リードダイナミクス」を導入した4社の成功事例を紹介します。どのような課題を抱え、どのようにツールを活用し、どんな成果を上げたのかを知ることで、あなたの会社でも導入すべきかどうかの判断材料になります。実際の効果や投資対効果(ROI)を具体的な数値とともに見ていきましょう。

株式会社アットオフィス:ROI1800%の衝撃成果

「もっと効率よく営業を仕掛けたい」という課題を抱えていたアットオフィスでは、営業リストの整備さえできれば、3分で1000件以上にアプローチできるというスピード感に惹かれて「リードダイナミクス」を導入しました。

実際に導入後は、月5〜10件のアポイントを獲得し、受注額は450万円規模に到達。商談1件あたりの獲得コストはわずか25,000〜50,000円程度に抑えられ、ROIは1800%という驚異的な数値を記録しました。営業工数の削減とともに、高い成果を両立した典型的な成功例です。

株式会社IXMILE:5倍のアプローチ数を実現

IXMILEでは、それまで1件ずつ営業メールを送る手作業に多くの時間を取られていました。営業リソースに限界を感じていた中、AIを活用して自動化する方法として「リードダイナミクス」の導入を決断。

結果、従来の5倍となる3000件以上のアプローチを一括実行できるようになり、「本当に届けたい相手に、効率よく情報を届けられるようになった」との声も。手動では不可能だった広範囲へのスピーディーなアプローチが実現し、営業活動のスケーラビリティが一気に拡大しました。

Byside株式会社:商談獲得単価11,300円・ROI8,724%

「営業コストの見直し」が急務だったBysideでは、AIによるフォーム営業でどこまで成果が出るかを試す目的で、リードダイナミクスを導入。すると、商談1件あたりの獲得単価は11,300円まで下がり、さらにROIはなんと8,724%という驚異の数値に。

ターゲット企業の抽出からフォーム入力・送信まで、AIがすべてを担ってくれるため、人手を最小限に抑えたまま高成果を出せる営業体制が整いました。「費用対効果の高い営業」が実現できた事例として、多くの企業が参考にしています。

株式会社シグニティ:ライトプランで15件の商談を獲得

スタートアップ期で「どの業種・職種に自社サービスが響くか分からない」という課題を抱えていたシグニティ。まずは月額65,000円で3,500件送信可能な“ライトプラン”から試験導入を行いました。

結果は、1ヶ月で15件の商談を獲得、1件あたり約4,300円という低コストでの商談化に成功。さらに、反応率の高かった業界や職種を分析することで、マーケティング戦略の見直しにもつながり、営業の「次の一手」が見えるようになりました。

これらの成功事例に共通しているのは、「営業活動の属人化を解消」しつつ、「再現性のある仕組み」で成果を出していることです。営業AIツールを導入することで、単にアポ獲得数が増えるだけでなく、

-

営業効率の大幅アップ

-

成果の可視化と最適化

-

コストの削減と投資対効果の最大化

といった複数の価値を同時に実現しています。

今後さらに多くの企業がAIによるアポどりに移行していく中で、「いち早く始めた企業」が先行優位を築けるのは間違いありません。あなたの会社でも、これらの事例をヒントに、営業AI導入の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?

今すぐAI営業革命を始めよう!

月額3.9万円からスタート!

※ クレジットカード不要・即日利用開始可能

2. 企業マッチングサービス・協賛プラットフォームの利用

近年、スポーツチームと企業をつなぐマッチングプラットフォームが増えています。代表的なものに「Media Radar」や「スポンサー募集プラットフォーム」などがあり、スポンサーを探している企業と、協賛先を探しているチームが効率的にマッチングできます。

これらのサービスを利用するメリットは、企業側が既にスポンサーシップに関心を持っている状態で接触できる点です。通常の営業では、まず「スポンサーになる意義」から説明する必要がありますが、マッチングサービス経由であれば、具体的な提案内容から商談を始められます。また、プラットフォーム上で自チームの魅力や実績を発信することで、企業側からのアプローチを受けることも可能です。

登録費用や成果報酬が発生する場合もありますが、営業効率を考慮すれば、十分に投資価値のある選択肢といえます。

3. 既存スポンサーや地域企業からの紹介

既存スポンサーや地域企業からの紹介は、信頼性が高く、成約率の高い営業手法です。既にチームを支援している企業は、チームの価値を理解しているため、取引先や関連会社を紹介してくれる可能性があります。

紹介を引き出すには、既存スポンサーとの関係を良好に保ち、定期的にコミュニケーションを取ることが重要です。たとえば、スポンサー企業向けの感謝イベントを開催し、その場で「ご紹介いただける企業があればぜひご連絡ください」と依頼するのも効果的です。また、地域の経営者交流会や商工会議所に参加し、企業経営者とのネットワークを構築することも、紹介営業の基盤となります。

紹介営業は即効性は低いものの、中長期的には安定した新規開拓の源泉となります。

4. 業界イベント・交流会への参加

スポーツビジネスの展示会や、地域の経済団体が主催する交流会に参加することで、対面で企業担当者と接点を持つことができます。展示会では、ブースを出展してチームの魅力をアピールしたり、他チームの事例を学んだりすることが可能です。

また、交流会では名刺交換を通じて、スポンサー候補となる企業の担当者と直接会話できます。対面での接触は、メールや電話と比べて印象に残りやすく、その後の営業活動がスムーズに進む傾向があります。

イベント参加後は、必ず獲得した名刺リストをもとにフォローアップを行い、具体的な商談につなげることが重要です。また、自チーム主催のイベント(ファン感謝祭など)に企業を招待し、チームの魅力を体感してもらうことも、スポンサー獲得の有力な手段となります。

5. SNS・オンラインコンテンツでの発信

SNSやWebサイトを活用した情報発信も、スポンサー営業において重要な手法です。試合結果や選手情報だけでなく、スポンサー企業の取り組みや、スポンサーメリットに関するコンテンツを定期的に発信することで、潜在的なスポンサー候補企業の関心を引くことができます。

たとえば、「当チームのスポンサーになった企業の売上が20%向上した事例」といった成功事例を記事化し、SNSで拡散すれば、他企業からの問い合わせが期待できます。また、スポンサー募集専用のランディングページを作成し、SEO対策を施すことで、「スポーツスポンサー」「地域貢献 スポンサー」といったキーワードで検索した企業を獲得できます。

オンライン施策は即効性は低いものの、継続的に実施することで、インバウンド型の営業チャネルとして機能します。

スポンサー営業で成功するためのポイント

企業のニーズを深くヒアリングする

スポンサー営業で最も重要なのは、企業のニーズを正確に把握することです。表面的な要望だけでなく、企業が本質的に解決したい課題を引き出すヒアリング力が求められます。たとえば、「認知度を上げたい」という要望の背景には、「新商品の販売促進」や「採用ブランディング」といった具体的な目的があります。

こうした深い課題を理解することで、単なる広告枠提供ではなく、課題解決型の提案が可能になります。ヒアリングの際は、オープンクエスチョン(「どのような顧客層にリーチしたいですか?」)を活用し、企業の本音を引き出す工夫が必要です。また、商談後には、ヒアリング内容を社内で共有し、次回提案に反映させることで、提案精度が向上します。

データを活用した提案設計

データに基づいた提案は、企業の意思決定を促す強力な武器となります。たとえば、自チームの試合観客数、SNSフォロワー数、メディア露出実績などの定量データを提示し、スポンサーメリットを数値で示すことが重要です。

また、過去のスポンサー企業の効果測定データ(認知度向上率、Web流入数の増加など)を提示すれば、提案の信頼性が高まります。さらに、企業のターゲット顧客層とチームのファン層の一致度を分析し、「貴社のターゲット層の◯%が当チームのファンです」といった形でデータを活用すれば、提案の説得力が増します。

継続的な関係構築とリピート契約

スポンサー営業は、一度契約を獲得したら終わりではなく、継続的な関係構築が重要です。契約期間中は、定期的にスポンサー効果のレポートを提出し、企業が期待する成果が出ているかを可視化します。また、契約内容以外でも、企業の記念日にお祝いメッセージを送ったり、試合観戦の招待を行ったりするなど、関係を深める施策を実施します。

こうした継続的なフォローにより、契約更新率が向上し、長期的な収益の安定化につながります。さらに、リピート契約を重ねることで、企業側の信頼も厚くなり、契約金額の増額や、他企業への紹介といった副次的な効果も期待できます。スポンサー営業の真価は、新規獲得ではなく、継続的なパートナーシップの構築にあるといえます。

AIツールを活用した営業効率化

近年、AIツールを活用したスポンサー営業の効率化が進んでいます。たとえば、フォーム営業の文面を自動生成するAIツールや、リード管理を行うCRMツールの導入により、営業担当者の作業負担を大幅に削減できます。また、ChatGPTなどの生成AIを活用すれば、提案資料のドラフト作成や、商談後の議事録作成を自動化することも可能です。

AIツールの活用により、営業担当者はルーチンワークから解放され、企業とのコミュニケーションや提案設計といった、より付加価値の高い業務に集中できます。さらに、AIによるリード分析機能を使えば、成約率の高い企業を予測し、優先的にアプローチするといった戦略的な営業活動も実現します。AIツールは初期投資が少なく、即効性が高いため、スポンサー営業の強化を目指すチームにとって有力な選択肢です。

スポンサー営業における注意点

スケジュール管理とシーズン対応

スポーツチームの営業活動は、シーズンスケジュールに大きく影響されるため、計画的なスケジュール管理が必要です。シーズン中は試合対応に追われ、営業活動に時間を割けないケースが多いため、オフシーズンに集中的に新規開拓を行う計画が必要です。

また、企業の予算編成時期(多くは年度末や年末)を見据え、その前に提案を完了させるスケジュール設計が重要です。たとえば、3月決算の企業であれば、前年の秋頃から商談を開始し、年内に契約を締結する流れが理想的です。

営業活動の記録と社内共有

営業活動の記録と社内共有は、属人的な営業からの脱却に不可欠です。商談内容、企業のニーズ、提案内容、次回アクションなどを、CRMツールやスプレッドシートに記録し、チーム内で共有することで、担当者が変わっても営業活動を継続できます。

また、過去の商談データを分析することで、成約率の高い業種や企業規模を特定し、営業戦略の改善につなげることもできます。さらに、営業担当者間でベストプラクティスを共有し、成功事例を横展開することで、チーム全体の営業力が向上します。記録と共有を徹底することで、スポンサー営業は個人の能力に依存せず、組織的な活動として成熟します。

契約後のアフターフォローの重要性

契約締結後のアフターフォローは、リピート契約の成否を決める重要な要素です。契約期間中は、定期的にスポンサー効果を測定し、レポートとして企業に提出します。たとえば、ロゴ露出回数、SNSでのエンゲージメント数、メディア掲載実績などを数値化し、企業が投資対効果を実感できる形で報告します。

また、契約内容以外の追加施策(イベント招待、選手派遣など)を提案し、企業との接点を増やすことも効果的です。アフターフォローを怠ると、企業側は「スポンサー効果が不明瞭」と感じ、契約更新を見送る可能性が高まります。逆に、丁寧なフォローを継続すれば、企業の満足度が向上し、次年度の契約金額増額や、他企業への紹介といったメリットも期待できます。

企業の予算サイクルを理解する

企業の予算サイクルを理解し、そのタイミングに合わせた営業活動を行うことが重要です。多くの企業は、年度予算の編成を前年度の下半期に行うため、その時期に提案を完了させる必要があります。

たとえば、3月決算の企業であれば、前年の10月〜12月が予算編成の最終段階となるため、遅くとも9月までに商談を開始し、年内に契約締結を目指します。予算サイクルを無視して、年度途中に提案を行っても、「今年度の予算は既に確定している」と断られるケースが多くなります。また、企業によっては、複数年契約や、年度途中での予算追加が可能な場合もあるため、商談時に予算サイクルを確認し、柔軟に提案内容を調整することが求められます。

今すぐAI営業革命を始めよう!

月額3.9万円からスタート!

※ クレジットカード不要・即日利用開始可能

スポンサー営業の成功事例

Jリーグクラブの地域密着型スポンサー開拓

成功のポイント

あるJリーグクラブでは、地域の中小企業をターゲットにしたスポンサー開拓戦略が奏功しました。従来は大手企業中心の営業活動でしたが、地域密着を打ち出し、地元の飲食店や不動産会社など、小規模な企業にも門戸を開きました。

具体的には、年間契約金額を従来の半額以下に設定した「地域パートナープラン」を新設し、ホームページでのロゴ掲載やSNS紹介を行うシンプルなメニューを提供しました。この取り組みにより、1社あたりの契約金額は小さいものの、契約社数が大幅に増加し、トータルのスポンサー収入は前年比120%を達成しました。

また、地域企業との関係強化により、試合会場での物販協力や、地域イベントとの連携も実現し、チームのブランド価値向上にもつながりました。

Bリーグチームのデジタル施策で新規獲得

デジタル施策の成果

あるBリーグチームでは、デジタル施策を強化することで、スポンサー営業の成果を向上させました。具体的には、試合のライブ配信やSNSでのハイライト動画配信を積極的に行い、オンラインでのファン接点を拡大しました。

その結果、試合会場に来場できない遠方のファンや、若年層のファンが増加し、SNSフォロワー数が前年比150%に成長しました。このデータを営業資料に盛り込み、「デジタル世代へのリーチが可能」という訴求ポイントを強化したところ、IT企業や若年層向けサービスを展開する企業からのスポンサー契約が相次ぎました。

また、スポンサー企業のロゴをSNS投稿に含めることで、企業側のSNS運用支援にもつながり、契約継続率が向上しました。

地域スポーツチームの中小企業スポンサー連携

共創型スポンサーシップ

地域密着型のアマチュアスポーツチームでは、中小企業との共創型スポンサーシップが成功しています。あるチームでは、地元の製造業とタイアップし、試合会場での商品展示や、ファン向けの工場見学ツアーを企画しました。

企業側は、スポンサー費用以上の宣伝効果を得られ、チーム側も新たなファンサービスを提供できるという、双方にメリットのある関係を構築しました。また、複数の中小企業を束ねた「地域企業連合スポンサー」という形態を導入し、1社では負担が大きいスポンサー費用を分担する仕組みも実現しました。

この取り組みにより、スポンサー契約社数が3倍に増加し、地域経済の活性化にも貢献しました。中小企業との連携は、金額規模は小さくとも、長期的な信頼関係を築きやすく、スポンサー営業の新たなモデルケースとして注目されています。

よくある質問(FAQ)

スポンサー営業未経験でも始められますか?

スポンサー営業未経験でも、十分に始められます。重要なのは、営業の基本スキル(ヒアリング力、提案力、関係構築力)と、スポーツチームの魅力を理解していることです。未経験の場合、まずは既存スポンサーへのフォロー業務から始め、企業のニーズや反応を学ぶことが効果的です。

また、先輩営業担当者の商談に同席し、実際の提案方法を学ぶOJTも有効です。さらに、スポーツビジネスの書籍やセミナーで知識を補完すれば、短期間でスポンサー営業の基礎を習得できます。未経験であることをハンデと捉えず、新鮮な視点で企業にアプローチすることが、差別化につながる場合もあります。

おすすめの営業ツールはありますか?

スポンサー営業におすすめのツールとしては、CRM(顧客管理)ツールが第一に挙げられます。たとえば、「HubSpot」や「Salesforce」などのCRMを導入すれば、商談履歴や企業情報を一元管理でき、営業活動の効率が向上します。

また、フォーム営業を効率化するAIツールや、提案資料作成を支援するプレゼンテーションツール(Canva、Gammaなど)も有効です。さらに、スポンサー募集プラットフォーム(Media Radarなど)に登録することで、スポンサーを探している企業との接点を増やせます。ツール選定の際は、自チームの営業体制や予算に応じて、優先順位をつけて導入することが重要です。

企業が求めるスポンサーメリットは何ですか?

企業がスポンサーシップに求めるメリットは、主に「ブランド認知の向上」「地域貢献・CSR活動」「顧客接点の拡大」の3つです。

ブランド認知の向上では、試合会場やメディアでのロゴ露出により、ターゲット顧客への訴求を目指します。地域貢献・CSR活動では、地元スポーツチームを支援することで、企業イメージの向上や社員のエンゲージメント強化を図ります。顧客接点の拡大では、スポンサー特典としてチケットやイベント招待を活用し、既存顧客との関係深化や新規顧客の獲得を狙います。

スポンサー営業では、これらのメリットを企業ごとにカスタマイズし、最も響くポイントを提案に盛り込むことが成功の鍵となります。

まとめ

スポンサー営業成功のための3つのアクション

スポンサー営業を成功させるためには、以下の3つのアクションを実行することが重要です。

1. ターゲット企業のリスト作成と優先順位付けを徹底する

まずは、自チームのファン層や地域特性に合った企業をリストアップし、優先順位をつけて営業活動を開始します。企業の規模、業種、過去のスポンサー実績などを分析し、最も成約可能性の高い企業から順にアプローチすることで、営業効率が向上します。リスト作成には時間をかける価値があり、その精度が営業成果を左右します。

2. 複数の営業手法を組み合わせてアプローチする

フォーム営業、マッチングサービス、紹介営業、イベント参加、SNS発信など、複数の営業手法を組み合わせることで、企業との接点を最大化します。1つの手法に依存せず、企業ごとに最適なアプローチ方法を選択することが重要です。また、各手法の効果を測定し、成果の高い手法にリソースを集中させることで、営業活動のPDCAサイクルを回します。

3. データとAIツールを活用して営業を効率化する

スポンサー効果を数値で示すデータ活用と、AIツールによる業務効率化を並行して進めます。CRMツールで商談履歴を管理し、フォーム営業や提案資料作成にAIを活用することで、営業担当者はコミュニケーションや提案設計といった付加価値の高い業務に集中できます。データとAIの活用は、スポンサー営業の成果を最大化する現代的なアプローチです。

スポンサー営業は、チームの収益基盤を支える重要な活動です。本記事で紹介した手法とポイントを参考に、自チームに最適な営業戦略を構築し、持続可能なスポンサーシップの拡大を実現してください。

フォーム営業AIツールの「リードダイナミクス」の特徴

問い合わせフォーム営業AIツール「リードダイナミクス」とは

リードダイナミクスはエンド開拓のための革新的なAIツールです。このツールは以下の特徴を備えています。エンド開拓を効率化するには同時刻に数千件、予約送信ができるAI搭載のSaasをお使いください。

前述の通りですが、できるだけ午前中にまとまった件数を送信することでアポ獲得率を高めます。 一気に1000社送るのは到底、人の力では難しいですし、もし送信担当の方が病気などで会社を欠席した場合は送信できません。 予約送信を活用しAIに任せる事で、送信担当が寝坊しても欠席しても定刻になれば送信処理が自動で開始されます。

それを実現できるのがフォームマーケティング自動化ツールの「リードダイナミクス」です

リードダイナミクスの特徴 【国内トップクラスの送信スピード、送信成功率を誇ります。】

https://lead-dynamics.com/■RPAではなく機械学習を施したAIがターゲット企業のお問い合わせフォームを検知し、 記入から送信まで全自動で実行可能。

■作業時間約3分で1000件アプローチ(予約機能を使えば一度に7,000件アプローチが可能です)

■1日の送信上限なし。プラン内の件数であれば何件でも送信可能です。

■SPA(シングルページアプリケーション)で構築されている為、滑らかに動く快適なUIになっており、 送信処理も全てクラウドで行う為、PCに負荷がかかりません。

■送信成功率 約50〜80%(弊社調査による)。

■機械学習を施したAIが送信するため日々送信成功率は向上していきます。

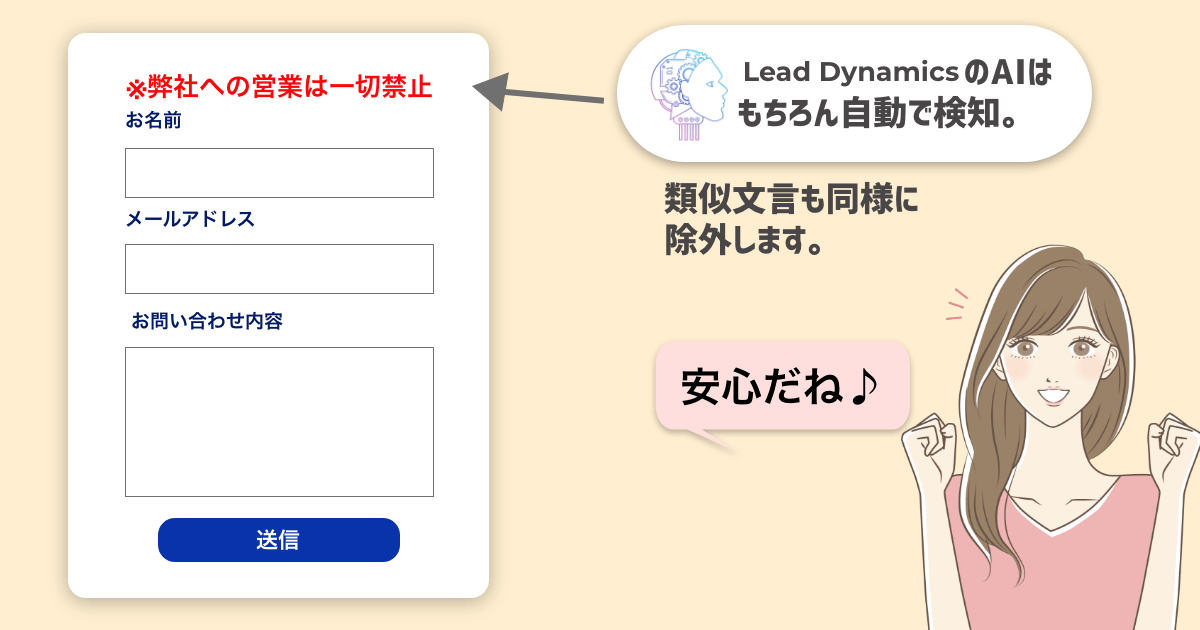

■フォーム付近の営業NG文言を自動検知し除外。1週間以内に送信している企業に送る際は注意喚起(アラート表示)

■送信失敗は送信可能件数から差し引かれません (選択されたプランの料金はいただきますが、 システム上は送信失敗は送信可能件数から差し引かれません)。

■送信できなかった場合の理由を送信結果の詳細に明記。

※詳しくは、サービスサイトをご覧ください。

人力で1000件送ろうと思うと大変ですよね? その必要はありません。AIが全て作業を代行してくれます。

送信成功率 約50%〜80%

様々なお問い合わせフォームを学習

RPAではなく弊社Saasには機械学習を施したAIが搭載されております。

その為高い送信成功率が特徴です。

日々AIが様々な形式のフォームを学習しておりますので今後更に送信成功率は上昇します。

国内複数のお問い合わせフォームを学習させたデータや、NGワード等の検出をデフォルトで提供することで、モラルを保ちつつ学習データを駆使し様々なレパートリーのお問い合わせフォームに送信する事が可能です。

※本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証致しません。※送信成功率は、自社調べでありシステムエラーによりブラウザの起動失敗、お問い合わせページが特定・アクセスできない、プライバシーが保護されない、キャプチャで保護されたページ、入力失敗、送信・確認ボタンの特定・クリックができない、送信先に起因、関連する予期せぬエラーを除いて算出。

営業禁止は自動除外

フォーム付近に営業禁止文言がある場合、送信除外

フォーム付近に「営業はご遠慮ください」などの文言が明記されている場合、類似文言含めAIが自動で検知し送信除外しております。

何度も同じ会社に送らないように、注意喚起

同じ企業に何回も送られないように送信しようとしたリストに直近1週間以内に送信された企業が含めれている場合は注意喚起のアラートが表示されます。

システマチックにNGリストを管理できる為、ヒューマンエラーを未然に防ぐ事ができます。

NGリストに登録されている企業様は送信除外

SaaSにNGリストを登録できる為、NGリストに登録しておけば今後一切その企業には送らない設定が可能です。 すでにお取引がある企業様などをNGリストに登録しておくと事前にリスト被りを防げます。また、何名かでリードダイナミクスを利用する際もNGリストが一元管理されているのでチームで送る際はとても便利です。

問い合わせフォーム自動送信AIツール導入企業様の声

実際に問い合わせフォーム自動送信AIツールの「リードダイナミクス」を導入していただいた企業様にインタビューを行ってみました。

問い合わせフォーム自動送信AIツールのまとめと今後の展望

2023年は、AI技術の進化とビジネス環境の変化により、リード獲得の方法にも大きな動きが見られました。この記事を通して、私たちは多くのリード獲得AIツールの紹介やその利点、さらには選定のポイントや実際の導入事例などを深く掘り下げてきました。それでは、2023年のリード獲得AIツールの動向と、法人営業担当者への最終的なアドバイスについて見てみましょう。 2023年のリード獲得AIツールの動向 今年は、データ分析の高度化や自動化の拡大により、多くの企業がリード獲得の効率を大きく向上させることができました。特に、AIツールを活用することで、ターゲットとなる顧客の特定や接触方法の最適化など、従来の方法では考えられなかったアプローチが可能となりました。これにより、より質の高いリードを短時間で獲得することができるようになり、競争優位性を持つ企業が増えてきました。 法人営業担当者への最終的なアドバイス 最後に、法人営業担当者の皆さんへのアドバイスとして、以下の3つのポイントを心に留めておくことをおすすめします。-

- ニーズの特定: どのようなリードを獲得したいのか、具体的なニーズを明確にすることが最も重要です。その上で、適切なAIツールを選定することができます。

-

- 継続的な学習: AIツールの導入は、一度きりのものではありません。市場や技術の変化に合わせて、ツールの更新や改善を継続的に行うことが必要です。

-

- 効果測定: AIツールの導入後、定期的にその効果を測定し、必要に応じて改善策を検討することで、より高いリード獲得効果を実現できます。

ContactUs

導入をご希望の方はこちらからお問い合わせください

貴社サービスの成長をLeadDynamicsが支援致します。